Hier noch die Rede zu meinem Antrag „Dem Hass und Terror gegen Flüchtlinge, Helfer und Verantwortliche entschieden entgegenstellen!“, die ich am Mittwoch, den 4. November 2015 gehalten habe:

Daniel Schwerd (fraktionslos): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und an den Bildschirmen.

Transitzonen – das ist ein schönes Beispiel für Politik-Sprech, also die Kunst, etwas mit einem wohlklingenden Namen zu bezeichnen, der von der tatsächlichen Bedeutung ablenken soll.

Transit heißt eigentlich Übergang oder Durchgang. Eine Transitzone ist also ein Bereich, den man durchquert, um in eine andere Gegend zu gelangen.

Doch das ist eine Lüge. Bei den Transitzonen, die wir hier heute Morgen debattiert haben, handelt es sich um das genaue Gegenteil. Diese Zonen sollen Flüchtlinge gerade nicht durchqueren, sondern sie sollen aufgehalten werden; auf engstem Raum eingesperrt und möglichst umgehend wieder zurückgeschickt werden. Das ist keine Transitzone, das ist ein Aussperrlager.

Das ist alles andere als Willkommenskultur. Das ist das Gegenteil von menschenwürdig. Damit beugt man sich den Hetzern und Scharfmachern, den Asylfeinden und Rassisten. Damit ermutigt man die Scharfmacher, die vom Schusswaffeneinsatz gegen Flüchtlinge faseln, die geistigen und die tatsächlichen Brandstifter.

Nacht für Nacht erleben wir einen sich steigernden Terror gegen andere Menschen. Er reicht von Hass und Volksverhetzung auf Plakaten bei den sogenannten Spaziergängen über Bedrohung politisch verantwortlich handelnder verantwortlicher Personen bis hin zu Attentaten auf Flüchtlinge, Helfer und Politiker. Das soll Angst und Schrecken verbreiten, um einen politischen Wandel in der Asylpolitik herbeizuführen. Die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, warnt schon vor einem neuen Rechtsterrorismus gegen Flüchtlinge. Was da geschieht, deckt sich nämlich mit der Definition von Terrorismus. Also lassen Sie uns bitte auch davon reden. Wie es aussieht, haben die Terroristen mit ihren terroristischen Taten sogar leider Erfolg.

Lassen Sie uns damit aufhören, solche Taten zu verharmlosen. Wer Häuser anzündet, in denen geflüchtete Menschen schlafen, der handelt nicht aus Angst oder Sorge, der handelt aus Hass. Der will Menschen töten. Lassen Sie uns das bitte auch genauso bezeichnen.

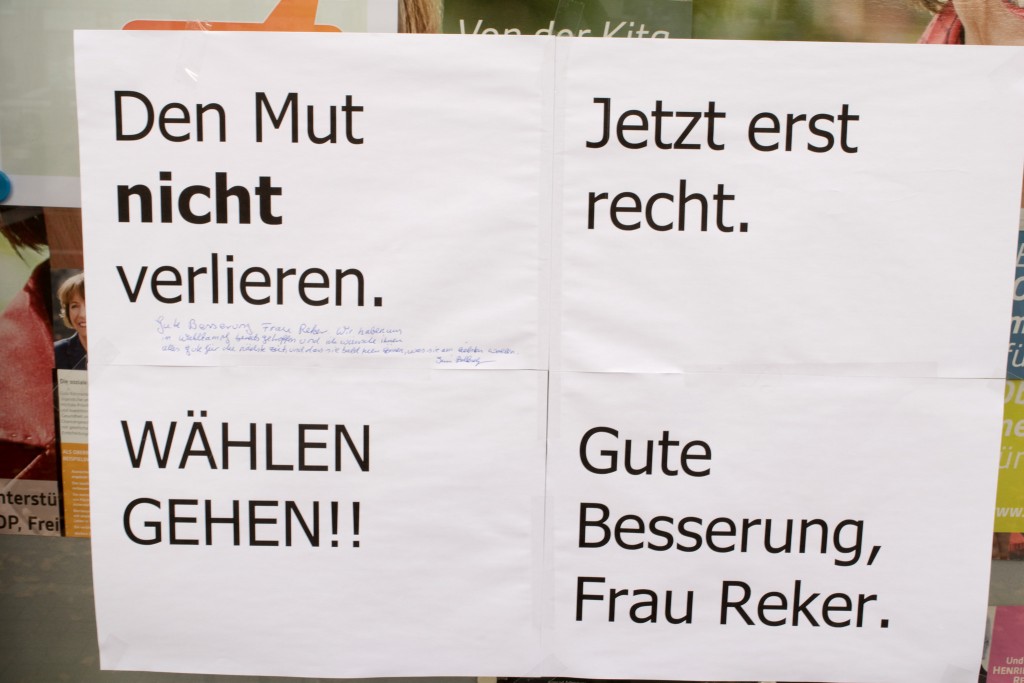

Wer den Boden für solche Gewalttaten bereitet, der ist kein Asylkritiker, der ist ein Rassist. Der ist ein Fremdenfeind, ein Menschenfeind und kein besorgter Bürger. Daran ändert auch nichts, wenn er aus der Mitte unserer Gesellschaft stammt. Wir konnten auf Videos beobachten, wie Nazis aus dem PEGIDA-Umfeld im Umland von Köln Messerangriffe auf Menschen übten. Später dann sehen wir genau einen solchen Angriff auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Das ist Terrorismus, und der kommt von rechts.

Das Recht auf Asyl ist ein universales. Menschen, die aus existenzieller Not zu uns kommen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, haben einen Anspruch auf unseren Schutz. Für diese humanitäre Pflicht gibt es keine Obergrenze.

Die Diskussionen, die darüber geführt werden, sind brandgefährlich. Sie ermutigen die Rassisten und Attentäter doch nur, noch weiterzumachen. Dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen. Und jetzt erst recht! – Vielen Dank.